TEMPS

|

Temps

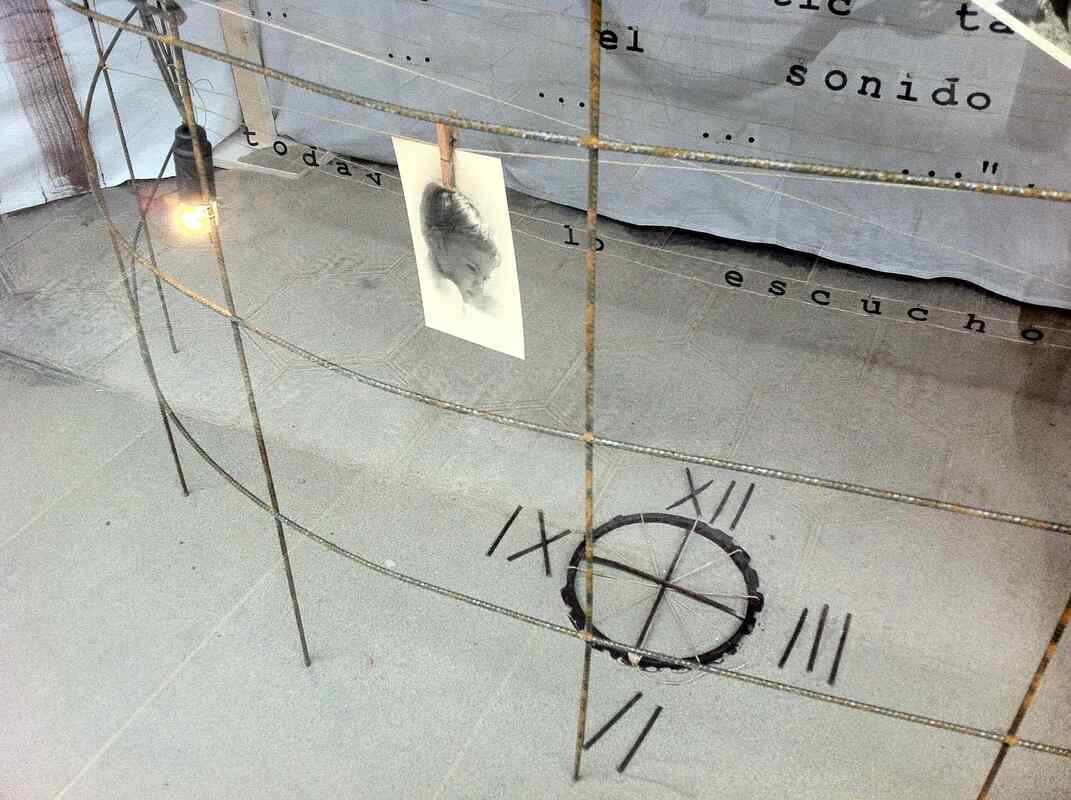

El Tiempo es intrínseco en todo lo que hacemos, en la naturaleza, en cada acción, forma parte de la vida, pero a lo largo de la historia se ha medido y pensado de distintas formas. ¿Quién no se ha preguntado sobre él? El concepto Kairós (καιρός) es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede ¿podría ser un tiempo sin tiempo?. Lo traigo aquí porque tiene que ver en cómo he vivido el arte, la performance, la escritura y también la terapia. Por parte de los antiguos griegos era una de las tres maneras de nombrar el tiempo, junto con Aion y Cronos. Kairós hace referencia al "momento adecuado y oportuno" o "momento supremo". Mientras que el concepto cronos se refería al tiempo cronológico o secuencia, y es un tiempo cuantitativo. Kairós representaba un momento del tiempo indeterminado en el que pasaba alguna cosa especial y tiene un carácter cualitativo. En el artículo Kairós y el tiempo del discurso, Miguel Ruiz Stull, se propone reconsiderar la significación de la noción de kairós en el contexto de una teoría de la sensibilidad. Sostiene que una revisión a partir de una teoría de lo sublime aportaría una nueva imagen de esta forma de la temporalidad en la medida en que este tiempo se reconoce por la puesta en marcha de una crisis que afecta a las condiciones generales de la experiencia y el juicio respecto de un objeto particular. Kairós, en este sentido, es el punto axial en donde el discurso y el tiempo se entrelazan provocando el efecto de conmoción que implica el cambio de opinión por vía del argumento. En mi práctica artística el tiempo ha sido un concepto recurrente y de investigación. En 2011 realicé la instalación El tiempo, seleccionada por la Galeria Blanca Berlín, Madrid, para el espacio 3 metros cúbicos. Se inauguró con una performance en la que para entrar las personas tenían que quitarse el reloj y apagar los móviles. La instalación ponía en el centro un reloj sin agujas sobre arena de playa, que parecería como un tiempo sin tiempo, me gusta decir, pero como simbología de esos momentos clave, únicos, en los que el tiempo parece se detiene, como si pudiéramos pararlo cuando son tan especiales. Así seria un tiempo también de la experiencia pero que hace un corte en el orden contiguo del tiempo. Sabemos que en la performance, el tiempo, el espacio y el cuerpo, son los elementos que la hacen posible. Entonces ese tiempo mientras sucede la acción es único, de nuevo parece que una desaparece cuando realiza la acción artística, como sucede con la escritura, la música, de nuevo como si fuera un tiempo sin tiempo pero en realidad es un tiempo pleno en el que ha sucedido algo importante, verdadero y único, que transforma lo que hay. Así lo he experimentado como artista. Esto es lo que es importante que se dé en una terapia ¿Por qué? Se trata de momentos especiales que hacen un corte en el tiempo, este tiempo sin tiempo en el que alguna cosa sucede que nos modifica. Recuerdo en mi proceso terapéutico que cuando los empecé a sentir hablaba de un "click", un click en el que algo único ocurre, que puede parecer un vacío en el tiempo pero es un vacío que está lleno de algo que nos modifica. Puede ser ese descubrimiento que podemos expresar donde alguna cosa se transforma dentro de nuestro cuerpo y nuestra psique, como un instante efímero lleno de información, que queda en el cuerpo para poder integrarlo. "Escuchando el sonido del vacío, Vivo"

Instalación El Tiempo |

El tiempo en la filosofia

«Si nadie me lo pregunta, lo sé; si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé.» Esta frase de San Agustín expresa muy bien la confusión que siempre ha suscitado la pregunta de la existencia del tiempo entre los filósofos y su dificultad para definir en qué consiste. Se trata de un debate sin fin que arranca con los antiguos pensadores griegos, encabezados por Platón y Aristóteles; continua en la edad Media temprana, cuando destacan las ideas agustinianas; alcanza su punto álgido en el siglo XVIII, con el desencuentro entre las posturas de Newton y Kant, y llega hasta nuestros días. El tiempo que marcan los astros como imagen móvil de la eternidad. Platón, en su diálogo Timeo, es el primero en ocuparse de la realidad temporal, aunque en forma de relato mítico más que como una formulación lógica. Según su narración, el tiempo fue creado después del universo para perfeccionar el movimiento de los astros en sintonía con un modelo matemático de una realidad superior, el mundo de las Ideas. De esta forma, el tiempo que marcan los astros en su perpetuo vaivén resulta la imagen móvil de la eternidad. Pero es su discípulo Aristóteles, quien ofrece en la obra titulada Física, una primera explicación racional, al observar que la percepción del tiempo es conjunta a la del movimiento. Cierto que podemos estar en la oscuridad y no percibirlo al no moverse ningún cuerpo, razona el filósofo; sin embargo, basta un movimiento en la mente para darnos cuenta de que el tiempo transcurre. Siguiendo con su argumentación, Aristóteles cree que «el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después». Pero entonces, ¿Qué sucede con el efímero «Ahora»? ¿Dónde está lo pasado antes de hacerse presente y que ocurre con este, que se ha desvanecido al instante? Ahí reside el problema del tiempo para Aristóteles: «parte del mismo pasado y ya no existe, y la otra parte del futuro y no existe todavía; y sin embargo, esta hecho de aquellos. Es difícil concebir que participa de la realidad algo que está hecho de cosas que no existen». Es decir, sería lógico pensar que, puesto que no hay presente ni pasado ni futuro, no hay tiempo. Claro que estas dificultades pueden soslayarse si se piensa, como el filósofo Alejandrino Plotino (siglo III), que el tiempo es, además de una imagen móvil de la eternidad al estilo platónico, algo «real» en el alma. Y aun mejor si dejamos de empeñarnos en que el tiempo es algo «externo», que «está ahí» como están las cosas, y lo radicamos enteramente en el alma. Así lo propone San Agustín, para quien pasado, presente y futuro adquieren otro significado al identificarse con memoria, atención y espera. Según el célebre teólogo y filósofo del siglo IV, el pasado es lo que se recuerda, el presente es a lo que se está atento y el futuro, lo que se espera. Son entidades que no poseen realidad propia, salvo la que les regala el ser humano. San Agustín inaugura así una tendencia filosófica que cree que la idea de tiempo tiene su origen en el interior del ser humano, sea en su vertiente psicológica, racional o espiritual. Sin embargo, no todos los pensadores admiten esta solución. En el siglo XIII, Santo Tomas de Aquino define el tiempo siguiendo a Aristóteles «el tiempo es el movimiento según el antes y el después)». Es decir, recoge la vieja idea de que el tiempo es algo externo, pero no resuelve las dudas acerca de la realidad que lo constituye. Hay que esperar hasta en el siglo XVII para encontrar una nueva explicación esta vez, avalada científicamente por Isaac Newton. El gran físico ingles distingue en los Principia dos tiempos diferentes, uno absoluto y otro relativo. El primero, «verdadero y matemático, por sí mismo por su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación con nada externo, y se le llama así mismo duración». El segundo, «aparentemente, nada común, es una medida sensible y externa de la duración por medio del movimiento, que es comúnmente usada en vez del tiempo verdadero». Los cambios que apreciamos sensiblemente en las cosas lo son, pues, en relación con un tiempo uniforme que les sirve de marco «vacío», en un sentido análogo a como se suponía que los cuerpos se hallan en el espacio. Sin embargo, unas cuantas décadas después de Newton, Kant devuelve el origen del tiempo al ser humano; pero no desde el punto de vista de la experiencia del individuo, sino desde la perspectiva del sujeto universal y su modo de conocer la realidad. Para este pensador alemán, el tiempo es una intuición que forma parte de la estructura del sujeto cognoscente, con la cual este ordena los fenómenos del mundo según la sucesión y la simultaneidad. Con Newton y Kant, la polémica había llegado a su formulación más refinada, pero la gran cuestión seguía en el aire sin encontrar solución definitiva. Es más, a día de hoy los pensadores continúan preguntándose en que consiste el tiempo y su origen es «interno» o «externo» al ser humano. Por más que constituya una realidad mensurable, no ha dejado de ser un enigma. Por eso fue una salida tangencial la del francés Henri Bergson, filósofo y premio nobel de Literatura en 1927, cuando quiso consolidar el concepto de tiempo orgánico propuesto con anterioridad por otros grandes poetas y pensadores. Frente a la concepción del tiempo como flujo medible de la física newtoniana y de la filosofía kantiana, aparece el tiempo de la experiencia, fundado en la unidad orgánica, en el tiempo vital, en los ritmos de los procesos orgánicos, en los relojes internos del organismo. Después, otro filósofo alemán, Martin Heidegger, confirmo en El Ser y El Tiempo la neta distinción entre tiempo «propio», al que dio una función constitutiva «existencial» del ser humano, y el «tiempo del mundo» como medida. La infancia, la juventud, la madurez, la ancianidad y la muerte articulan el camino vital de toda persona, el cual halla su regulación social en las instituciones y en las costumbres. La experiencia humana a lo largo de las diversas etapas de la vida constituye una autentica vivencia del tiempo en sí, muy distinta de la experiencia de contar y utilizar un tiempo «vacío». Todo individuo experimenta que el horizonte abierto del futuro se estrecha sobre si se da en día. Se trata de una experiencia histórica, que entraña la conciencia de nacimiento, de evolución, de caducidad y, sobre todo, de muerte. En definitiva, la vida es una carrera anticipada hacia la muerte, sostiene Heidegger. Y con ello ha derivado, partiendo del problema del tiempo, hacia el tema de la muerte, otro de los grandes enigmas tratados intermitentemente en la historia de la filosofía y con el que está estrechamente relacionado. |